About us

日本のもの作りを、北米でどのように拡充していくかを考える研究機関です。昨今、日本のもの作り文化は衰退する方向に向かい、このままでは淘汰される産業が幾つもあります。これを北米で復活させていくというのが、波動研究所のテーマであります。世界は、文明の衝突と民族の生存競争の時代に突入し、ますます厳しい時代が到来しています。その時に、日本民族は何を柱にしてグローバル社会で生きていくのかを、もの作り文化を通して考えていくシンクタンクです。

波動農法

波動農法の由来は、日本の農耕文化を波動のように広げていくことから命名しました。日本の有機農法を柱にして、現地の有機物をどのように使って循環させていくかを、研究しながら実践していく農業です。「現地調達・現地生産・現地消費」を経営的に成立するかを実験しながら、研究機関として証明していく。異国の場所で有機物の循環システムが出来上がれば、国や場所を選ばないで日本人が、農業で生活ができることの証明にもなります。波動研究所は、有機物の循環システムと重商主義でない経営を組み合わせた次世代の農業のカタチを目指し、地産地消の農業を実践します。

波動農法研究

3つのコースから選択をして、自分にあったスタイルで、参加できる仕組みになっています。自分の人生とテーマに合わせて、決めてください。

菜園コース

コミュニティー菜園コース。区画された敷地を耕して、収穫を楽しむプラン。基本的には、個人で耕して自分たちで管理するコースになっています。コミュニティ―・メンバーとして、年に数回ボランティア活動があり、菜園の整備や片付けなどの共同作業の参加があります。原則、個人指導やワークショップはしないので、ボランティア活動以外は集団での行動はありません。

波動農法ワークショップ

1年を通して、異郷の地で農業を研究するプログラムです。農薬や化学肥料を使わずに、有機農法で行い、マーケット調査をしながら収穫量と基礎経済学が勉強できるコースになっています。労働効率や土壌改善のデータを取りながら、季節に応じた働き方を研究することもします。日本とは違う土壌や気候ですることで、日本農法にアレンジをしながら作業をすることができます。この基礎研究のデータや経験値は、日本以外の国でも通用ができ、日本国内でも新たな農業のカタチにすることができます。海外で農業研究をすることは、新たな発見と無駄な作業を選別をすることで、日本の農業に新しい風を送ることにもつながります。

波動農法研究コース(2年間)

このアドバンテージコースは、2年間という長期的なコースになっているので、自分がテーマにした野菜を安定供給できるかのデータを取ることを主とします。加えて、1年目に失敗したもの作物の問題点と原因を仮設して、2年目の育成に繋げて結果を見ていく。収穫量から市場価格を調査して、海外で販売できる作物かを検証する。

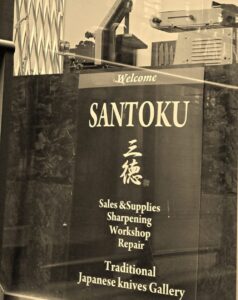

波動刀

日本の刃物は、世界に知れ渡り市民権を得ました。波動刀のプロジェクトは、日本人が自ら海外に出ていって、メンテナンスと包丁文化を伝えていくプロジェクトです。次の課題は、日本人が自ら世界に出て、現地で販売と日本の包丁文化を啓蒙していく時代に切り替わりました。日本人の洗練された砥ぎの技術と食の関係を伝えることで、日本人が自分たちの文化を取り戻す文明の奪還でもあります。これまで、他民族の商売の道具であった日本の刃物文化を、日本人の手で不動にしていく、新しい経済のカタチです。海外で包丁屋として起業が出来るプログラムになっています。

Workshop

ワークショップは、3つのコンセプトに分かれ、独立した内容になっています。自分に適したコースを選んで、これからの人生を繋げる内容になっています。サラリーマン社会が、終焉しようとしている中で「仕事」と「人生」を考え、これまで続いていた働き方とは違う価値観で、世の中を見ていくプログラムになっています。基本的に、どのワークショップも海外で起業が出来ることを前提にしてあります。このワークショップは、実践を柱にしたもの作り文化を仕事にすることを前提にしています。異文化の中で、日本のもの作りを自分の体に入れて世界と闘いながら生きていく、民族観と人生観にも繋がっています。このワークショップを受けることで、今までとは違う世界観で次の時代を見ることができます。

起業ワークショップ

起業ワークショップは、各自が事業のテーマを決めて、企画書を作るプログラムです。損益分岐点の計算方法や労働稼働率など幅広い経営の基本を学びながら、経営のイロハを勉強するワークショップです。カナダで起業を前提にした、内容になっているので、カナダで法的な手続きや何が必要かを教えるプログラムになっています。

農業ワークショップ

縄文時代から続いている農耕文化を、異郷の地で波動農法として蘇らせる。農薬や化学肥料を使わずに、有機農法を主とし農耕をして、収穫量や成長過程をデータを取りながら農作業をしていくプログラム。北米において、日本の農業技術が通用するかを検証して、それをデータ化にしていく実験農場でもあります。

包丁ワークショップ

包丁の砥ぎとメンテナンスを、学ぶ講座です。昔から続いている技術で、砥石をいくつ使いながら、研磨してく技術を伝えるワークシップです。このワークシップは、将来仕事として、包丁砥ぎが出来るレベルまで、技術を上げるコースになっています。研磨機などの機械も使って、研磨をするので、包丁職人と同じレベルの勉強ができます。

Explore Our Blog

Hello world!

WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。

Contact us

バンクーバー

大阪